Kaoru Nakanuma and isle of Oki – Celebrating the reprinting of “Biography of Ryozo Nakanuma”

「隠岐のこと、中沼郁氏のこと―『中沼了三伝』復刊によせて」

2016年12月に、隠岐島の隠岐堂書店の牧尾実氏より「長らく絶版状態であった『中沼了三伝』が近々復刊されます」との連絡が入った。電話をくださった牧尾氏も隠岐島も、中沼了三というその名も、何もかもが懐かしかった。そしてこの電話が、これらのコンテキストをつなげてくれた存在であり、『中沼了三伝』の著者でもある中沼郁氏に関する記憶を強く蘇らせてくれた。この感触が消えぬうちに、中沼郁氏のことを書き留めておきたいと思う。

中沼了三(1816-1896)とは隠岐は中村出身の人であり、孝明天皇、そして明治天皇の侍講を勤めた儒学者であるということは知られている。しかしながら、彼が、慶應四年(1868年)に隠岐島で起きた「隠岐騒動」の精神的支柱であったということは知られていない。いや、「隠岐騒動」そのものも、現代にあっては忘れられつつある歴史的事件と言えよう。そしてこの度復刊することとなった『中沼了三伝』の著者が了三の姪孫、中沼郁氏(1903-2003)である。

2000年7月、当時、有志で発行していた文芸同人誌「isle of oki」の企画で、中沼郁氏にインタビューするため、わたしたちは千葉の柏市より松江に向けて車を走らせた。郁氏に、中沼了三のこと、隠岐騒動のこと、隠岐の歴史についてのお話しをうかがうためであったが、本当は中沼郁氏その人の謦咳に触れる最後の機会となるかも知れないという思いで、同人メンバーの鈴木良登君と交代々々にハンドルを握っての旅であった。

中沼郁氏は了三と同じく隠岐中村の生まれで、島根県視学の職を経て、島根県内の小中学校の校長などを歴任した教育界の人であった。郁氏はそういった教育職につきながら、曽祖父参碩の弟である了三のこと、そして隠岐の歴史研究にも打ち込んだ。それらの研究成果は『中沼了三』(1976年 中沼了三先生顕彰会)、『もう一つの明治維新』(1991年 創風社)といった書籍にまとめられた。これらは隠岐研究には欠かせない書籍ではあるのだが、いずれも少部数の出版で、入手がとても困難であった。そんな貴重書であったのだが、『もう一つの明治維新』は1995年頃、今はもう閉店してしまった神保町の地方書籍の専門店「書肆アクセス」でどうにか入手できた。しかし、『中沼了三』の入手についてはまことに困難を極め、1996年に初めて隠岐に行ったとき、隠岐堂書店でようやく手に入れることが出来た。それも入手できたのは、1977年に改訂版として出版されたもので、隠岐堂書店に残されていた最後の一冊だった。なお、この書籍の名称であるが、『中沼了三』『中沼了三伝』とふたつの呼び方をされているのは、1976年の初版時には『中沼了三伝』というタイトルであったものが、1977年に改訂版発行の際に『中沼了三』と改められたからであることを、混乱を避けるために付記しておく。

2000年7月8日の午前、中沼郁氏のいる宍道湖畔の老人ホームには、隠岐からも松浜旅館の斎藤一志さん、隠岐酒造の毛利彰さん、そして野村竜平の三氏もかけつけてくれた。これら三氏と、この文章の冒頭に登場した牧尾氏を加えた四人は、みな隠岐の人で、隠岐の歴史、とくに「隠岐騒動」のことを現在、そして未来の人々に伝えるべく活動を続けており、郁氏の弟子であることを自認するひとびとである。なお、牧尾氏はこの日、所用があり参加できなかった。後年、隠岐での宴席において、この時のインタビューのことに話しが及んだ時、牧尾氏は「あの時は本当に行けんで残念じゃったのう」と、同席できなかったことを心から悔やんでいた。

そんなわれわれを前にした郁氏は、たくさんのことを懇切丁寧に語ってくれた。このインタビュー内容については「isle of oki vol.2」に掲載されているため、ここでは詳述はしないが、インタビューの最後の「若い人に向けてのメッセージはありますか」との質問に対して、郁氏が語ってくれた言葉だけ、記憶するままに記しておく。

「その土地の役に立つ人間になりたいと思ったら、歴史を勉強しないとだめですよ。自分の住んでいるところの歴史を知らない人間はその土地を愛することができませんよ。また、自分の郷土を愛せない人間が、他の土地のことを愛せるはずがありません。自分の郷土を愛せない人間なんて、異郷で信頼されるはずがありません。そして、たとえ郷土を出て、異郷の地に住んでも、自分の郷土、自分の住んでいる土地の歴史を知っている人間はその土地に貢献できるんです。だからまず、郷土と自分が住む地の歴史を勉強してください。そして、その土地に貢献できる人になってください。そうすればあなた、どんなところに住んだって、それが外国でもやっていけますよ」

インタビュー終了後、郁氏は、隠岐からの三氏と鈴木君とわたしを食事に招待したいと申し出、松江の皆美館につれて行ってくださった。皆美館は、ラフカディオ・ハーンや島崎藤村、芥川龍之介といった文人に愛された旅館である。この宍道湖畔の一等地に古くからある旅籠に、郁氏は前もって席を用意してくださっていたのだった。それは、郁氏が「歴史にはこういう一面もあるのですよ」と、若いわたしたちに教えてくれているように思える出来事だった。

そのインタビューから三年後の2002年の春、隠岐行のあと、わたしはふたたび宍道湖畔の老人ホームに郁氏をたずねた。郁氏は二年前と変わらずお元気で、しきりに隠岐の様子について尋ねられた。お元気そうな様子にすっかり安心したわたしは、宍道湖越しに見える大山を見上げながら、郁氏のもとを辞した。

明けて2003年の1月ごろ、斎藤氏から「中沼先生が百歳になられたよ!」という連絡を受けた。その知らせに接し、背筋のぴっと伸びた郁氏の姿を目に浮かべた。しかし、それから間もなくして、郁氏はこの世を去られた。その知らせも斎藤氏からであった。郁氏逝去の知らせを聞いた時、「隠岐騒動のことはたくさんお聞きできたけど、ついい郁氏ご自身のこと、それに、雑賀のことについてじっくりとお話しをうかがう機会も永遠に失われたのだなあ」と思ったのだった。

それから五年後の2008年の晩秋、久しぶりに松江に行くことになったわたしは、雑賀小学校を訪れた。そこは、郁氏が長らく校長を務めておられた小学校である。同小学校は松江市の雑賀町にある小学校で、郁氏のご自宅があるのもこの雑賀町だった。松江という城下町は、宍道湖と水路が複雑に絡まり彩る町である。雑賀町は、その松江城下の南の一角にあり、かつては足軽衆が住まわったところだと、生前の郁氏にうかがったことがあった。

「雑賀」というと、雑賀孫市、そして雑賀衆である。雑賀衆とは、中世日本において精強を誇った集団で、彼らが住まわった地域は、かつては雑賀荘と呼ばれ、それは今の和歌山市の南端から海南市北端に及ぶ地域である。現在では、この雑賀の名称は和歌山市の「雑賀崎」という地名に残っているくらいであるが、雑賀崎の近くに住まわった日本画家で、自らの雅号に「雑賀」をいただいた人がいた。雑賀紀行という人である。実はこの、郷土の画家とは少々縁があり、わたしは幼少の頃より「雑賀崎の雑賀先生」という言葉をよく耳にしていた。そんなこともあり、いつか松江の雑賀に行かねばという想いを強く抱いていたのだった。そこに行けば、「雑賀」という不思議な響きを持つ言葉の物語の一部が見えるのでは、と思っていたのだった。

さて、松江の雑賀町であるが、生前の中沼郁氏から「松江藩の上級武士は松江城あたり(現在のJR松江駅の北側)に住んどったんですが、雑賀のあたりは足軽や鉄砲衆といった下級武士が住まわったところなんです」ということもうかがっていた。紀州の雑賀衆というのも、鉄砲衆が主力の集団であり、紀州においては根来衆と双璧をなす武力集団であった。それがゆえ、戦国末期に織田の軍勢によってこれらの勢力は一掃されてしまったのだった。

そして郁氏が校長をつとめた雑賀小学校である。受付で見学申し込みをすませ、ぐるっと校内をまわらせてもらった。そこには雑賀の鉄砲衆や中沼郁氏のことを想起させる何かがあるわけでもなかった。わたしは、ああ、とうとう郁先生に松江の雑賀について詳しく尋ねる機会を持ち得なかったなあ、隠岐の中村に建てられたと伝え聞く郁氏の墓にもまだ参っていないなあ、隠岐に次はいつ行けるのかなあ、とひとりごちた。また、かつて中村を訪ねたとき、たわわに実をつけていたザクロの木があったことも思い出し、あの木は今もあるのだろうかと、詮ないことまで思いが及んだところで、わたしは雑賀小学校を出たのだった。

中沼郁氏に実際にお会いしたのは、最初が1996年隠岐は五箇村でのことで、このときはまだ奥様もご存命で、郁氏の車椅子を押しながら「早くしないと帰りの船に間に合いませんよ!」と元気なお姿を見せてくれていた。次いでは上記の2000年7月と2002年春に松江回春苑でと、三度しかない。手元に残されてあるのは、三冊の著書と、何通かの手紙である。

最後にもう一度、郁氏との対話の記憶をたぐりよせてみることにしよう。

「隠岐の歴史書には『隠岐騒動』なんて言葉はどこにもありません。隠岐の歴史を書いた人は隠岐騒動とは書いていないんです、『隠岐国維新史』というふうにちゃんと書いておるんです。だからあれは『騒動』なんてもんじゃありません」

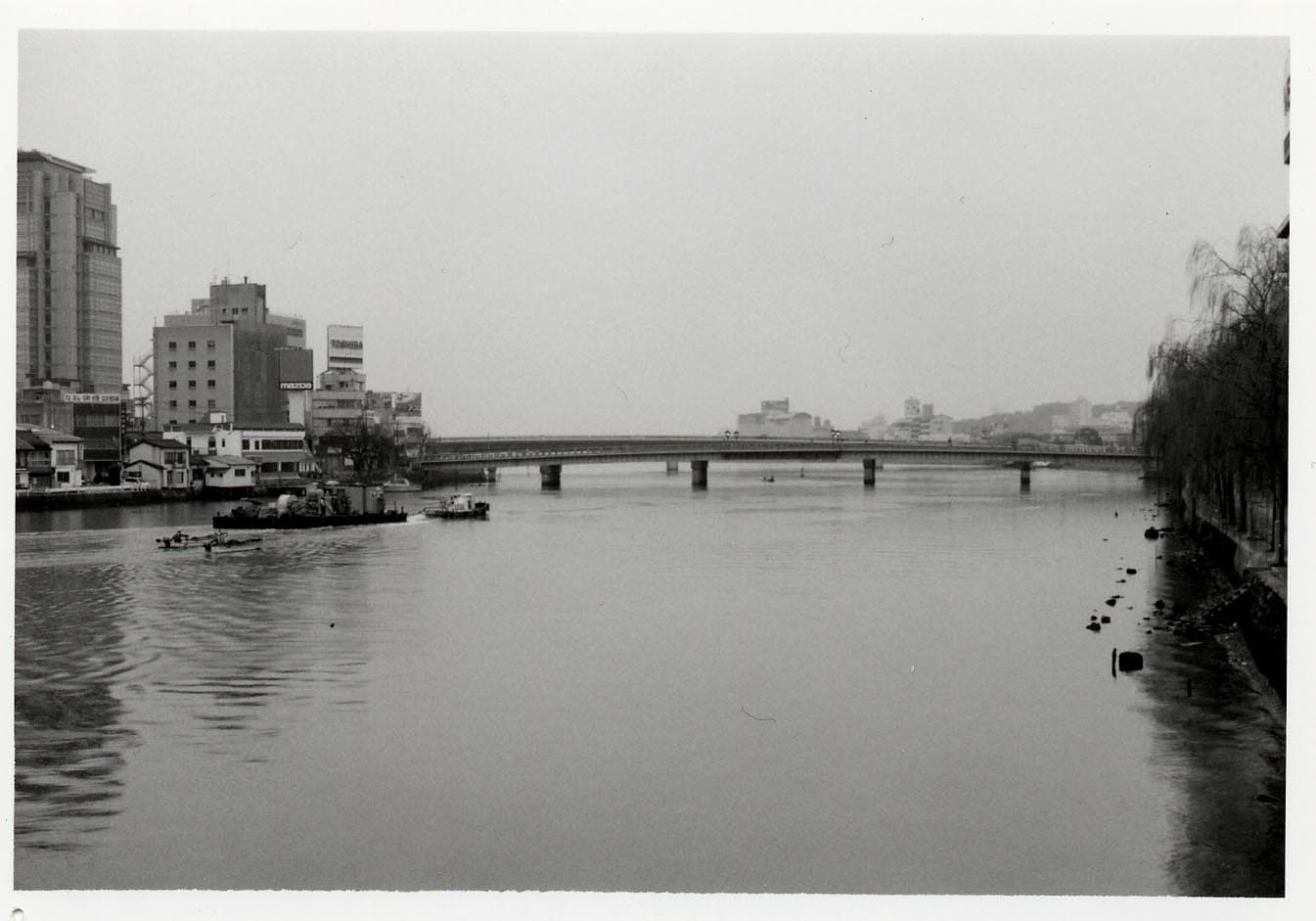

上部写真:自著に署名する中沼郁氏/宍道湖/皆美館で談笑する中沼郁氏 2000年7月8日 松江市にて

本記事は2016年12月20日に執筆されたテキストもとに、本ページのリニューアルに合わせて2022年4月27日に一部加筆修正いたしました。